|

|

|

多感すぎる青年王の困惑の婚約期間

憧れの人エリーザベトと婚約者ゾフィー・シャルロッテ

★

こうして普墺戦争が一段落した頃、ルートヴィヒには生涯で一度となる「婚約」という出来事が待ち受けていました。

ルートヴィヒは同性愛者として知られていますが、父親の厳格教育と母親のカルヴァン主義的信仰の影響で、彼の女性観というものは極端に理想的なものでした。女性の肉体的な面に惹かれたりということは全くなく、清らかな「聖処女」のイメージを女性には求め、それを崇拝したのでした。

ほとんど女性と親しい交流などはなかったルートヴィヒですが、たった一人だけ幼い頃から憧れていた女性がいました。ヴィッテルスバッハ家の傍系にあたるバイエルン公爵家のエリーザベトでした。ルートヴィヒより8歳年上のエリーザベトは、すでにハプスブルク家のフランツ・ヨーゼフ帝と結婚してオーストリア皇后となっていましたが、ルートヴィヒが姉のように慕い続け、生涯憧れ続けた唯一の女性でした。エリーザベトの母であるルトヴィカがルートヴィッヒの祖父ルートヴィヒ1世と異母兄弟で、ルートヴィヒ本人ではなく父のマクシミリアン2世がエリーザベトと従兄妹という関係なのですが、年が近いこともあってルートヴィヒ兄弟が幼い頃からエリーザベトたち姉妹とは親しい間柄でした。

自由奔放で型にはまるのを嫌うエリーザベトの性質は、父のマクシミリアン譲り。現実から逃避して自分の世界を愛したエリーザベトは、超保守的なウィーンの宮廷にはなじめず、孤立した存在でした。それらはルートヴィヒにも共通して見られるものだったので、2人はお互いを理解し、共感し合える存在なのでした。

自分の世界とワーグナーの世界にだけしか興味のないルートヴィヒは、女性にもほとんど関心を示さず、王族の義務である結婚にも消極的でした。そんなルートヴィヒですが、プロイセンと休戦中の1866年の夏、バイエルン公家の屋敷のあるポッセンフォーフェンへと通うルートヴィヒの姿が見られるようになりました。エリーザベトの妹ゾフィー・シャルロッテに会うためでした。

ゾフィもルートヴィヒと同じくワーグナーの崇拝者で、二人の共通の話題はワーグナーの音楽でした。ゾフィーは自らピアノを弾きながらワーグナーのアリアを歌い、ルートヴィヒがそれを傍らで聞く光景が頻繁に見られました。結婚して正当な後継者を残すことは王族としての義務でもありましたが、同年輩の美しい若者にか興味を示さず、女性には常に一定の距離を置いてしか接することのできなかったルートヴィヒにとっては異例のことでした。この頃、副官として近くに仕えていた侍従武官のパウル・タクシスが大衆劇場の女優との結婚のため家を捨て、連隊に配置換えになり、王の側近くから去っていました。親愛の情を抱いていた側近のそういった色恋沙汰も微妙にルートヴィヒの行動に影響したのかもしれません。

|

|

|

憧れの人・エリザーベト |

|

|

| ウィーンはじめヨーロッパで大ヒットしたミュージカルは日本でも人気。日本では通常「エリザベート」と呼ばれている。 |

|

|

|

ルートヴィヒとゾフィー・シャルロッテ

よく見ると、ルートヴィヒはどこか上の空!? |

|

|

|

|

19世紀末のヴァルトブルク城↑と現在↓

|

|

ゾフィー・シャルロッテの母であるルドヴィカは、ルートヴィヒと親しい三男のカール・テオドアを使者として送り、結婚の意志を確かめました。自分の気持ちを固めきれないルートヴィヒは煮え切らない態度を取りますが、1867年の1月ごろ、ついにルートヴィヒはゾフィーに結婚を申し込みました。そして、二人の婚約は公になり、8月25日のルートヴィヒの22歳の誕生日に結婚式が行われる予定で準備が進められました。

祝賀会や舞踏会などが次々に催されるなどバイエルンの国中がお祝いムードに沸きましたが、一方でその後の二人の仲は進展を見せませんでした。ルートヴィヒはゾフィーを一人の女性として愛していたのではなく、憧れの人エリーザベトの面影を求めるとともに、ワーグナーについて心行くまで語り合える相手として必要としていただけのようでした。婚約者として共に写った写真はよそよそしく、たまにゾフィーのもとを訪れるルートヴィヒの態度は非常にあっさりしたものでした。深夜にゾフィの屋敷を訪れて来訪のしるしに薔薇の花を置いて帰るだけ、といったこともあったとか、、、。しまいにはオペラ鑑賞などの公の場でも別々の席に座るといった具合で、周囲の目にもこのまま無事に成婚まで至るかを疑問に映りました。

落ち着かない気持ちの反映なのか、この頃、ルートヴィヒはしばしば旅行に出かけています。4月に母のマリーに同行してイタリア行きを計画し、6月には弟オットーを連れてアイゼナハのヴァルトブルク城を訪れてました。この城は、ルターが「新約聖書」のドイツ語訳を執筆した地として知られていますが、ルートヴィヒにとっては「タンホイザー」伝説のゆかりの地として特別な場所でした。ヴァルトブルク城の「歌人の間」は「タンホイザー」のモデルとなった歌合戦が1206年に行われたとされている場所。ルートヴィヒはその場所で長時間を過ごし自分の世界に浸り、翌日はヘルゼルブルク山に登って「ヴェーヌスの洞窟」を見学しました。

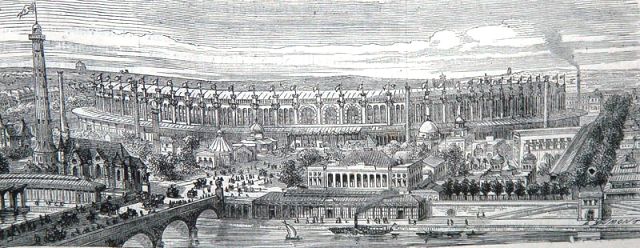

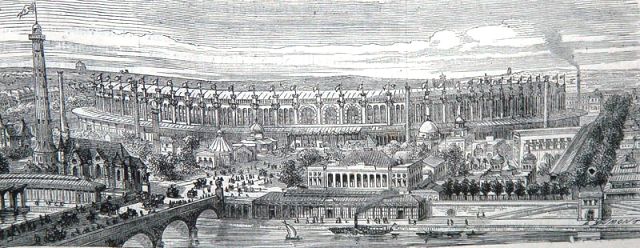

そして7月には世界万国博覧会の開催中のパリを訪問しました。当時のフランスの統治者は皇帝ナポレオン3世でしたが、伯父にあたる大ナポレオンのようなカリスマ性もなく、もっぱら人気取りの政策に奔走していました。しかし、メキシコ出兵にも失敗し、皇帝の権威は失墜。失意のナポレオン3世は、なんとかこの万国博覧会でフランスの国家としての威信と自らの権威を示そうとしていまいた。そんなナポレオン3世にルートヴィヒは手厚い歓迎を受け、セーヌ川での舟遊びや観劇のほかヴェルサイユ宮殿や修復中のピエールフォン城へも招かれました。元々フランスの絶対王政に強い憧れのあったルートヴィヒは大きな影響を受け、後の常軌を逸した築城熱につながっていきました。

|

|

|

|

|

フランス皇帝 ナポレオン3世

|

|

|

|

|

|

|

|

パリ博覧会の様子 |

|

|

|

|

結婚の日が近づき現実が差し迫ってくると、ルートヴィヒにはその重圧が耐えられないほど重いものになってきました。石像を前にして、「女性を愛するなら、ちょうどこんなふうに石でできた女性がいい」と答えたように、ルートヴィヒが生身の女性を愛すること、妻として一人の女性と向き合うのは生来無理なのでした。 その後さらにルートヴィヒは精神状態が不安定になり、「結婚するならアルプ湖に身を投げて死んでしまいたい」とまで周囲に口走ったとか。

ついに結婚式の数日前、式を10月12日に延期することを発表しました。ルートヴィヒの祖父と父が同じ日に結婚していたからというのが表向きの理由でした。気まぐれな国王のご成婚延期にはバイエルンの国民も疑問を抱きましたが、ゾフィの両親も不誠実なルートヴィヒの態度に苛立ちを隠せませんでした。大事な娘の生来を考える親としては無理もないことで、怒りを通り越して忍耐の限界に達していました。ルートヴィヒが再度の延期の意向を示すと、ついにゾフィ・シャルロッテの父バイエルン公は式を即急に挙行するか、婚約を解消するようにと要求を突きつけました。

優柔不断だったルートヴィヒは、ついにゾフィ宛に婚約破棄を意図する手紙を書きました。その内容は、「自分のゾフィへの愛は兄弟愛のようなものであり、私の心の底にはあなたへの真実の愛がありますが、婚姻による結びつきは必要ではないのです。でも、1年後もお互い一人なら、その時こそ永遠の愛を誓いましょう。だけど、今は未来に向けて誓い合うことなくお別れしたほうがいいのです」 といったようなものでした。

ルートヴィヒは婚約中も自分とゾフィーのことをワーグナーの劇中の主人公とヒロインになぞらえた呼び名で書き記すのが常でしたが、この最後の大事な手紙の中でも、ゾフィのことをエルザと呼び、自分をヘンリックと称していました。自分たちをワーグナーの物語の中の登場人物に置き換えて空想を楽しんでいたルートヴィヒですが、現実は物語通りにはいかず、途中でその舞台を放棄するしかなかったのでした。

淡々と綴られたその別れの文面にゾフィーは強いショックを受け、深い心の傷を負ったのは言うまでもありませんが、ゾフィの両親もまた強い屈辱感を味わいました。娘の今後を思うと、ほっとしたような安堵の気持ちも入り混じった複雑なものでした。そして、それまでルートヴィヒに理解を示していたゾフィの姉のエリーザベト皇后もまた、今回ばかりは怒りを隠しきれませんでした。

10月10日、ついに正式にルートヴィヒ2世とゾフィ・シャルロッテの婚約破棄が発表されました。王のご成婚を祝して同じ日に千組のカップルが国の費用で結婚式を挙げる華々しい計画などもあり、国をあげて祝賀ムードが盛り上がっていただけに、人々の失望感は大きなものでした。しかし、ルートヴィヒ2世本人は、婚約者に書き送った手紙の内容とは裏腹に、結婚という重荷から解き放たれ自由を手にした喜びで幸福感に浸っていたのでした。

|

|

|

★ その後のゾフィー・シャルロッテ ★

婚約破棄の翌年1868年9月、フランス国王ルイ・フィリップの次男ヌムール公ルイの息子であるアランソン公フェルディナンと結婚し、アランソン公爵夫人となる。フランス名はソフィー・シャルロット・アン・バヴィエール。

夫妻はしばらくロンドン近郊の城に住んだが、ゾフィーは精神的にも安定せず、最初の子供を出産したしてから体調を崩し、政情不安もあって静養のために各地を転々とした。1886年にはパリで市民階級の医師との恋愛事件を起こした。離婚は認められなかっため、2人は逃亡を図った。ゾフィーは精神病院に入れられたたが、2年後に夫の元に戻る。

宗教的な関心を強めたゾフィーは、ドミニコ会の修道会に入って修道女となり、その後、修道会長の地位につく。1897年、パリの工場跡地で行なわれたチャリティーバザーの会場で火災に遭い、非業の死を遂げた。享年50歳だった。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|